1. Il più grande logico di tutti i tempi. Il migliore amico di Einstein.

Kurt Gödel è stato il più importante logico matematico del XX secolo ed è anche considerato uno tra i più importanti logici di tutti i tempi. Tuttavia la sua opera è quasi del tutto sconosciuta al grande pubblico. Negli ultimi anni, la sua immagine e il suo nome hanno cominciato a circolare perché Gödel era amico di Albert Einstein e ci sono numerose fotografie che li ritraggono insieme.

I due erano profondamente diversi, praticamente agli antipodi. Albert Einstein era molto gioviale e riusciva a comunicare facilmente le proprie idee e il proprio ottimismo agli altri. Al contrario, Kurt Gödel era molto timido e riservato, estremamente riflessivo e attento nel misurare le parole e nell’impostare i ragionamenti. Einstein ha espresso pubblicamente le proprie convinzioni filosofiche e politiche. Al contrario, Gödel non rese pubbliche le proprie opinioni su argomenti religiosi, filosofici e politici.

La fama di Einstein è strettamente legata alla formula E=mc2, che è anche un modo per fissare e sintetizzare la sua figura e la teoria della relatività. Anche altri fisici del XX secolo sono diventati famosi perché hanno scoperto delle leggi che possono essere scritte con delle formule molto brevi. come ad esempio, il principio di indeterminazione di Werner Heisenberg o l’equazione di Paul Dirac.

Gödel, purtroppo, non ha avuto questa stessa fortuna. Ha elaborato teoremi fondamentali per la logica matematica, come i teoremi di incompletezza pubblicati nel 1931, ma essi non sono facilmente sintetizzabili in una formula o in una frase ad effetto.

Kurt Gödel era nato nel 1906 a Brno, nell’attuale Repubblica Ceca, che a quel tempo era parte dell’Impero austro-ungarico. La sua era una famiglia molto agiata. Il padre dirigeva una fabbrica tessile. Ciò gli permise di trasferirsi a Vienna per studiare all’università. In un primo tempo si dedicò alla fisica teorica e alla filosofia, ma ben presto, la sua mente fu attratta dalla regina delle scienze: la matematica ed in particolare la teoria degli insiemi e la logica matematica. Gödel conseguì prima una laurea in matematica e poi una seconda laurea in filosofia (1930).

2. La crisi dei fondamenti della matematica. I teoremi di Gödel.

Nei primi anni del XX secolo, la matematica era attraversata da una grande crisi. Nella teoria degli insiemi infiniti emergevano contraddizioni e paradossi. Georg Cantor, uno dei pionieri di questa materia era morto nella convinzione di essere lo “scriba di Dio” e di avere impostato in modo corretto la teoria degli insiemi. Purtroppo non era così. Il “paradiso di Cantor” creato appositamente per i matematici era diventato un “grande inferno”.

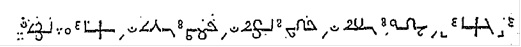

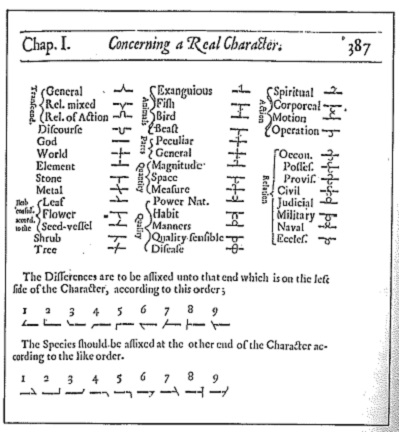

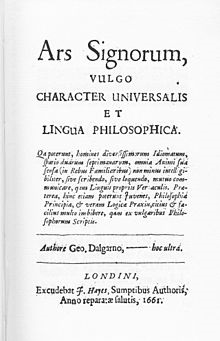

Per risolvere questi problemi, i matematici avevano proposto varie soluzioni (psicologismo, l’ideografia di Frege, il logicismo di Russell, il formalismo di Hilbert, l’intuizionismo di Brouwer).

Nel 1931, Kurt Gödel pubblicò un articolo in cui esponeva i teoremi di incompletezza. Con il primo teorema di incompletezza, dimostrava che, all’interno di un sistema logico-formale, ci possono essere delle proposizioni che generano delle contraddizioni. Queste proposizioni possono generare una vera e propria trappola: se si tenta di dimostrarle si ha una contraddizione, se si rinuncia a dimostrarle, il sistema sarà privo di contraddizioni, ma sarà mancante di una dimostrazione. Con il secondo teorema di incompletezza Gödel dimostrò che tale situazione può capitare con la formula di coerenza di un sistema logico-matematico, ossia una particolare formula che garantisce l’assenza di contraddizione di un dato sistema matematico. Negli anni successivi il logico matematico estese ancora di più i propri risultati. Dimostrò che proposizioni indecidibili possono essere dimostrate se si passa a sistemi logico-matematici più ampi. Dimostrò che le modifiche e le estensioni di un sistema matematico possano generare nuove proposizioni indecidibili.

In un primo tempo, i logici matematici non prestarono molta attenzione ai risultati di Gödel perché pensavano che queste situazioni riguardassero proposizioni secondarie e trascurabili della teoria degli insiemi. Con grande stupore dei matematici di tutto il mondo, il grande Maestro della Logica e successivamente Paul Cohen riuscirono a dimostrare che l’indecidibilità può riguardare teoremi importanti della teoria degli insiemi (ipotesi del continuo).

3. L’assassinio di Schlick.

Nel 1933, Hitler prese il potere in Germania e instaurò la dittatura in Germania. Questo determinò un peggioramento della situazione nella vicina Austria. Gödel se ne rese conto immediatamente quando rientrò in patria dopo un soggiorno di studio presso l’Institute for Advanced Studies di Princeton. Ad aggravare l’atmosfera si aggiunse l’uccisione di Moritz Schlick da parte di uno studente nazista.

Tale assassinio determinò una vera e propria crisi in Gödel che lo conosceva e lo frequentava da molto tempo. Schlick era, soprattutto, uno degli animatori del cd. Circolo di Vienna, un gruppo di matematici, fisici e scienziati che si riuniva per discutere di problemi scientifici. Quasi tutti i membri del circolo erano di origine ebraica. L’assassinio spinse tutti i membri a lasciare l’Austria per cercare riparo altrove. Alcuni come Rudolf Carnap decisero di trasferirsi negli Stati Uniti, Wittgenstein raggiunse l’Inghilterra, Karl Raimund Popper (1902-1994) ottenne un posto di docente in Nuova Zelanda. Gödel prese armi e bagagli e con la moglie intraprese un lunghissimo viaggio in treno attraverso la Russia. Raggiunto il Pacifico, passò in Giappone. Da lì si imbarcò per gli Stati Uniti e raggiunse Princeton. Il suo amico Albert Einstein lo aiutò per ottenere la cittadinanza americana.

4. Docente a Princeton.

Gödel ottenne una cattedra presso l’Institute for Advanced Study di Princeton grazie anche all’aiuto di Albert Einstein, John von Neumann (1903-1957) e vari altri matematici e scienziati emigrati dall’Europa negli Stati Uniti. Continuò ad insegnare e a pubblicare articoli di logica matematica in particolare sull’ipotesi del continuo.

La sua amicizia con Albert Einstein divenne sempre più stretta. I due compivano spesso lunghe passeggiate e conversazioni. Questi incontri hanno sicuramente avuto una notevole influenza su Gödel in quanto lo indussero a interessarsi della fisica e soprattutto della cosmologia. Gödel elaborò intorno al 1947 un modello cosmologico di un universo rotante in cui non esiste un concetto privilegiato di tempo universale.

Negli anni successivi, prima Albert Einstein e poi John von Neumann morirono. Queste due perdite lo segnarono profondamente.

5. Nachlass… Il disperato tentativo di ridurre tutto ad Unità

Nell’ultima parte della sua vita, Gödel riprese a studiare filosofia e teologia perché voleva ardentemente costruire un sistema filosofico e scientifico.

I suoi filosofi di riferimento erano tre: Leibniz, Husserl e Hilbert. Il suo sistema aveva come punto di partenza Dio, che era concepito come Monade Centrale (Leibniz). Attorno ad esso, immaginava di determinare alcune idee e concetti fondamentali. Per la loro comprensione riteneva importante la fenomenologia di Edmund Husserl. Questo sistema doveva essere congegnato come un sistema formale assiomatico come quelli sviluppati da David Hilbert.

Gödel si impegnò per anni su queste questioni. Il suo progetto rimase in uno stato frammentario. L’unità della scienza e il progetto di un sistema filosofico-scientifico omnicomprensivo rimasero solo dei desideri irrealizzati.

Nell’ultimo volume della sua opera omnia, in cui sono raccolti i frammenti postumi, si trova anche una nuova formulazione della prova ontologica dell’esistenza di Dio, una celebre argomentazione sviluppata da Sant’Anselmo d’Aosta (1033-1109) nel Proslogion. Per tutta la vita, Gödel professò la fede luterana. Credeva nell’esistenza dello spirito e aveva anche un certo interesse per la demonologia. Non riuscì mai a completare e pubblicare i saggi su questioni filosofiche perché non li riteneva maturi e perfetti.

Dopo la sua morte, le sue opere sono state raccolte in un’edizione che è composta di soli 6 volumi. Il più grande logico di tutti i tempi ha pubblicato solo alcuni articoli su riviste specialistiche, brevi memorie e saggi su filosofia della scienza. Era noto per la pignoleria e la scrupolosità con cui preparava i propri lavori. Probabilmente la costruzione di un sistema filosofico-scientifico unico era troppo difficile da realizzare anche per una mente acutissima e geniale come quella di Gödel.